La Muerte no es una aparición, en la literatura de Traven, es una presencia descalza, vestida con el polvo de caminos infinitos y una voz que llega del sueño más antiguo. Se sienta junto a Macario, un leñador en la penumbra de su jacal, comparte el guajolote asado y el calor de la lumbre. No amenaza: dialoga, negocia. Macario comprende que el hambre y la muerte son hermanas gemelas que enmarcan la vida humana en un filo exacto. En ese trueque de mitad del alimento por un aplazamiento, Traven cinceló la resignación profunda del indígena que asume el ciclo. No hay tragedia; solo destino aceptado en el umbral.

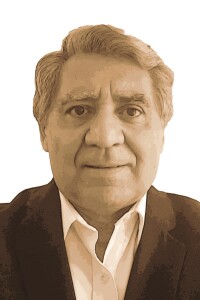

Esa misma noche —la que permite el breve cruce de mundos, una noche ancestral y sagrada— en el corazón de Michoacán, la Muerte irrumpió sin protocolo. En Uruapan, la plaza no era un fogón íntimo, sino un jardín de cirios y cempasúchil que vibraba con un fervor colectivo. El aire, denso y dulce, cargaba la melaza del pan de muerto, el eco rítmico de guitarras de Paracho y el incienso del copal que subía, tenso, como una plegaria única. El alcalde, Carlos Manzo Rodríguez, caminaba entre las ofrendas. Llevaba una guayabera clara, inmaculada, casi luminosa bajo las luces ámbar de la festividad. Saludaba a su gente, olía a flor naranja y a civismo, era parte de esa tibia y confiada respiración.

La armonía fue una cáscara quebrada en un instante preciso. Cuando las risas infantiles se mezclaron con un acorde de mariachi, un estampido seco, metálico, ajeno a la vida, rajó el aire. Fue el presagio cumplido. Luego vinieron otros, la ráfaga puntual y profesional. No el susurro de la Muerte de Traven, sino su grito más bestial, vestido de pólvora y plomo. La multitud se desbarató en un caos de papel picado, pétalos machacados y velas volcadas. El aroma de la plaza ya no era de cempasúchil, sino de la pólvora quemada y el hierro amargo de la sangre. Era el hedor de la impotencia, la peste de la desgracia entrando sin anunciarse en la hora sagrada.

La Muerte, la que no pacta, arrasó el altar que el pueblo había levantado para honrar a los suyos. Eran las ocho o tal vez las nueve de la noche. El caos fue tan rápido como el estampido. Al alcalde lo subieron a una camioneta en una desesperación inútil: su camisa de lino blanco se volvió un trapo empapado de carmesí; su respiración, un hilo irregular. Las sirenas se mezclaban con el eco lejano de un mariachi que, sordo al drama, seguía tocando sin saber que la fiesta había terminado. En el hospital, los médicos se rindieron. Afuera, el viento, cómplice mudo del duelo, apagaba las velas una a una, como si el cielo firmara el final de la tregua.

Embajadas y medios internacionales reaccionaron al atentado: el mundo miró a Uruapan con estupor, como si la Muerte mexicana hubiera dejado de ser símbolo para volverse denuncia, el eco rebotó en las redacciones del mundo.

Aquella noche, el portal entre los mundos no se abrió en comunión; se clausuró en brutalidad. El rito que acepta la muerte fue aniquilado por el acto que la desprecia. Donde Macario compartía su única comida con el destino, alguien disparó su desprecio contra el deber, contra la civilidad. El crimen, cometido ante los ojos del pueblo, tuvo un peso que traspasó fronteras: no fue solo la violencia, sino el mensaje de terror que desnuda y exhibe al Estado.

El amanecer en Uruapan no olió a café o a nostalgia. Olía a ceniza fría y a una rabia contenida, no solo contra los criminales sino contra las autoridades estatales y federales. El suelo húmedo, lleno de restos florales y cirios apagados, reflejaba los colores opacos de una ira densa. No fue la resignación ancestral, sino un enojo lucido que encendió el día. Las mujeres salieron de luto, los hombres con el rostro endurecido. No para adornar la ofrenda, sino para desafiar al miedo en público. No fue una procesión, sino una manifestación airada, un reclamo a la omisión federal y local que permite que la impunidad se haya convertido en la única certeza.

En México, la Muerte se acepta y se espera, pero no se le perdona cuando rompe el calendario. Cuando llega antes de tiempo, sin pedir permiso, despoja al país de su equilibrio: la certeza de que incluso el morir tiene un orden, una forma de ser asumido. La imagen de Uruapan—la guayabera ensangrentada, los cirios encendidos frente al Palacio Municipal— se convirtió en el espejo de la indefensión ciudadana.

El asesinato de Carlos Manzo no es una estadística de violencia local; es la metáfora cruel de una fractura civilizatoria que resuena en todo el país, y espejea en el mundo. Macario murió en silencio, tranquilo, consciente de su destino. Manzo murió en el ruido, defendiendo lo suyo, intentando cumplir el juramento a su comunidad. Entre ambos se abre la grieta de un tiempo donde la Muerte ya no respeta ni su propio calendario. Uruapan transpira una dignidad herida. En esa herida, el mundo se reconoce expuesto y frágil. Y en el vacío dejado por la Muerte que ya no respeta ni su propia fiesta, solo queda la certeza de que cada vida digna, cada acto de justicia, es ya una ofrenda. Una vela encendida contra el estruendo, contra la impunidad, contra el olvido.

Y mientras los cirios se consumen y los políticos se justifican y descalifican en la penumbra, Carlos Manzo, en el otro mundo, le dice a Macario: la muerte ya no sabe esperar su turno.