Petates mayas en Nunkiní: ¿dónde se elaboran y cómo mantener viva esta tradición artesanal?

En Nunkiní, artesana rescata técnicas ancestrales creando piezas ceremoniales y modernas, transmitiendo saberes tradicionales mientras impulsa innovación sostenible para la comunidad local.

María Marta Tzeek mantiene viva la tradición del tejido maya en la comunidad de Nunkiní, Campeche.

/Fotos: Cortesía

En la comunidad de Nunkiní, ubicada en Campeche, los petates se tejen con historias que conectan la memoria colectiva con la tierra. María Marta Angelina Tzeek Tzeek ha dedicado su vida a rescatar, preservar y renovar este oficio ancestral.

“Aprendí desde los doce años con mi mamá y ella con mi abuela. No es algo que se lea en libros: se aprende con las manos, en el suelo”, recuerda. Tras más de quince años tejiendo, conserva técnicas tradicionales y lidera procesos colectivos para revivir tejidos antiguos y explorar nuevos formatos, como bolsas, caminos de mesa e individuales. Su trabajo ha sido reconocido en certámenes estatales y nacionales, y su nombre se vincula al arte popular de raíz maya.

No te pierdas: Chichén Itzá, vestigios del pasado

¿Cómo se elaboran los petates mayas en Nunkiní?

La fibra que da vida a los petates crece en los petenes, humedales de agua dulce declarados Reserva de la Biósfera. Campesinos locales recolectan estas plantas que alcanzan hasta dos metros de altura. La transformación requiere abrirlas en tiras finas, hervirlas junto con otras hojas durante cinco o seis horas y secarlas al sol, a veces teñidas con hojas naturales o anilinas. Este proceso puede prolongarse hasta tres días antes de iniciar el tejido.

Un petate grande puede demandar hasta 700 palitos de fibra y quince días de trabajo, con jornadas de ocho horas diarias. El petate va más allá de un simple tapete: en culturas mesoamericanas simboliza el ciclo de vida y muerte, utilizado para dormir, dar a luz, curar o acompañar ritos funerarios.

Lee: De Paseo | Corfú, una perla cosmopolita en Grecia

¿Qué representa el Ki’ichkelem póop dentro de la cultura maya?

En 2010, María Marta lideró la recuperación del Ki’ichkelem póop, un petate ceremonial casi olvidado.

“Una sola persona sabía hacerlo. Cuando falleció, parecía perdido. Un vecino nos prestó un petate antiguo, lo deshicimos y reconstruimos figura por figura. Fue como leer un códice de fibras”.

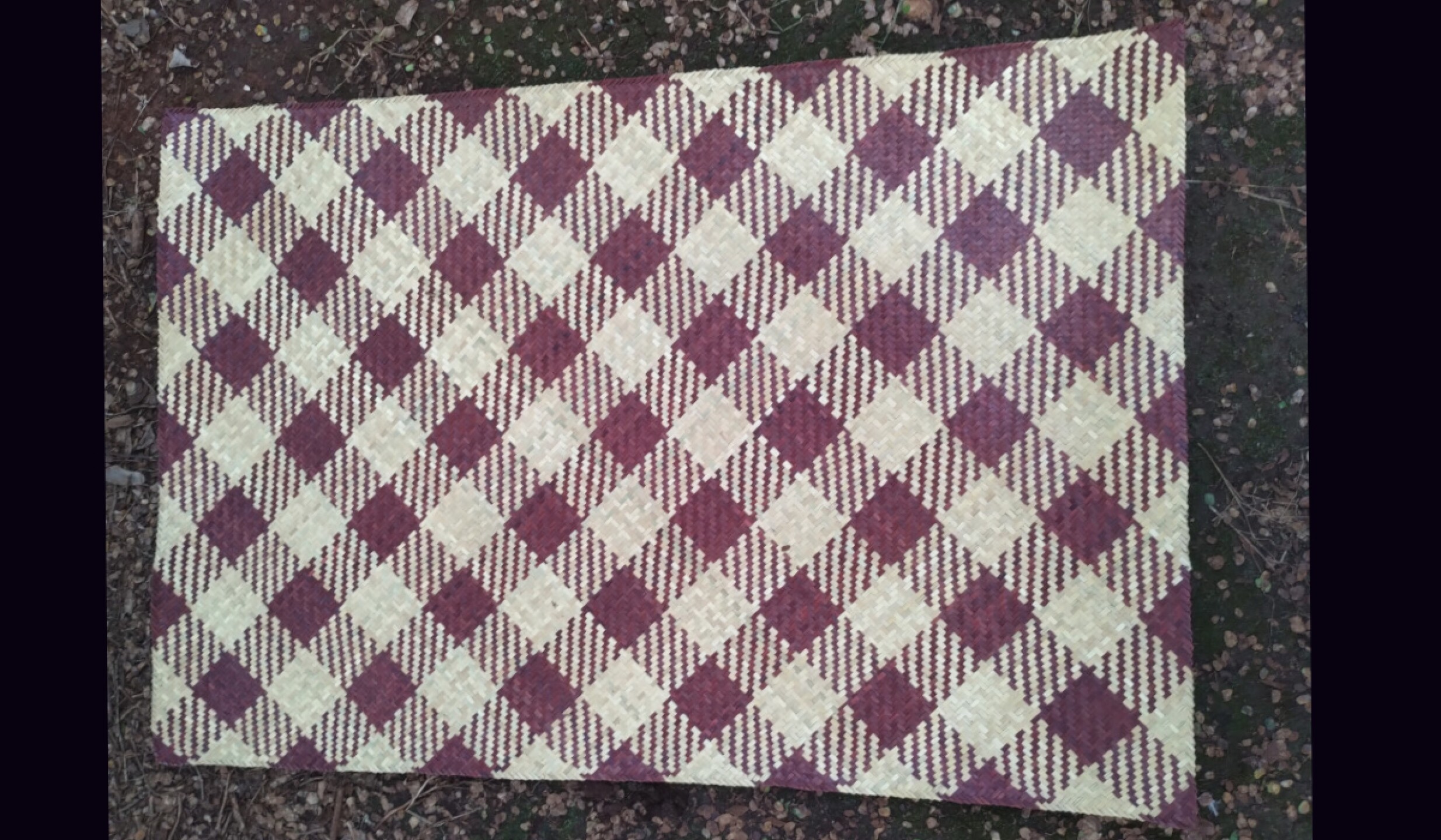

El Ki’ichkelem póop integra diseños simbólicos de la naturaleza: flores, estrellas, lazos y semillas. Cada motivo refleja significado y complejidad técnica. Hoy, María Marta combina tres o más figuras en una sola pieza, perfeccionando patrones ancestrales.

Recomendamos: De Paseo | París, un tour cultural

En Nunkiní, la memoria se teje, florece y se comparte

Para ella, la tradición no es estática. Ha diversificado los usos del petate, creando individuales, caminos de mesa, bolsas y carteras. Experimenta con tintes naturales y artificiales, buscando tonalidades intensas como rojos, naranjas y negros, aunque no todos los pigmentos se fijan de igual manera. Su trabajo en ferias artesanales y encuentros culturales refuerza la conexión entre creatividad, sostenibilidad y autenticidad cultural.

El reconocimiento ha sido amplio: premios estatales, nacionales y el galardón Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México en 2019 destacan la calidad y la dedicación de su obra. María Marta también forma parte de redes comunitarias de colaboración, donde las artesanas se organizan para cumplir pedidos grandes y transmitir conocimientos a nuevas generaciones.

Sus hijas comienzan a aprender el oficio, asegurando que la tradición siga viva.

“Me da gusto saber que lo que hago tiene valor. Mis petates, bien cuidados, pueden durar cinco o seis años o más. Mientras haya manos que tejan, nuestras historias no se perderán”, concluye.